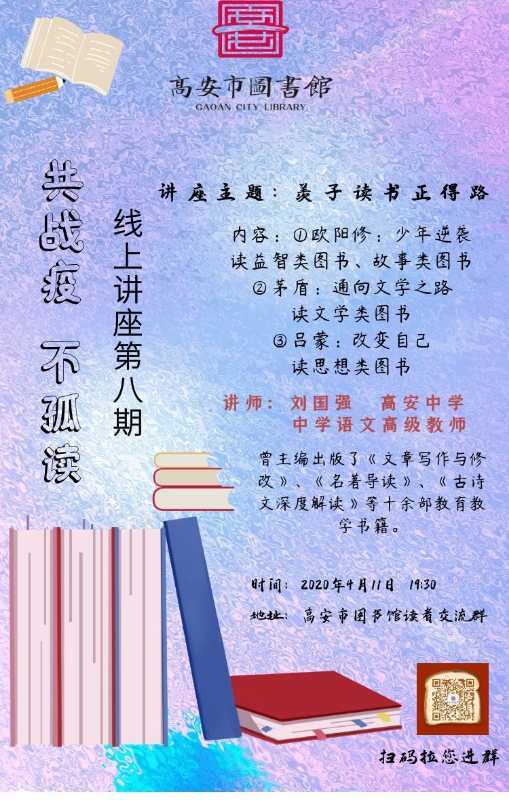

共战“疫”,不“孤”读

4月11日,受市图书馆委托和《高安文苑》龚老师的推荐,我校语文教师刘国强以《羡子读书正得路》为题,在市图书馆读者交流群作了一场线上讲座,800多书友与会。

他的讲座从三个方面入手:

①欧阳修:少年逆袭

以欧阳修母亲《画荻教子》的故事引入,讲述了欧阳修努力读书,走上逆袭之路的经历。他说从少年欧阳修的身上,我们可以体会到“少年读书正当时,少年爱读书是好品质”,并用自身教育经历告诉大家从小就要培养孩子的阅读习惯,多读读益智类图书、故事类图书。

②茅盾:通向文学之路

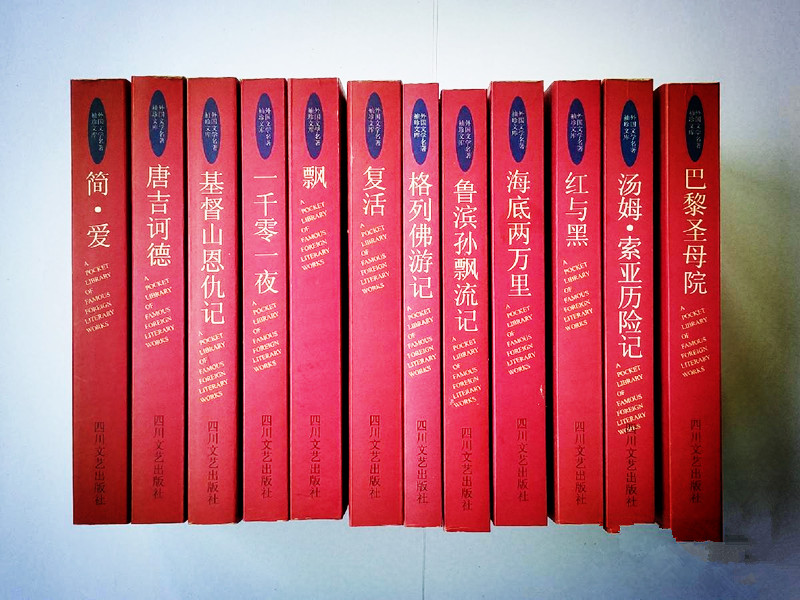

针对初高中生该怎么读书、读什么书的问题,刘老师给大家讲述了茅盾背诵《红楼梦》、郑振铎背诵《左传》、巴金背诵《古文观止》的故事。他说,这些作家、诗人、学者从书中充分地吸取了各种养料,丰富了自己的知识,提高了文学素养,他们读的那些历史、文学类等书籍让他们走上通向文学的路。他结合中高考改革叮嘱大家,随着孩子慢慢长大,到了初中高中,要让孩子多多阅读名家名著,多阅读好的文章,在初高中教学改革的背景下,要重视阅读,得语文者得天下。

③吕蒙:改变自己

《孙权劝学》的故事广为流传,吕蒙读书,“士别三日,当刮目相待”,强调了读书可以改变自己。刘老师说,要读些“烧脑子”的书,有思想的书,待到长大成人,我们会发现读书真的可以改变自己!

本次讲座受众群体多样,既有急需对小孩进行阅读指导的家长,也有小学、初高中学生,还有不少热爱读书的市民。刘老师引用国际著名儿童心理与儿童教育专家殷红博教授的研究成果,说明人类的读书习惯、读书兴趣以及对读书价值的认知和基础读书能力产生发展的关键期在2岁半—5岁,这一时期建立起来读书习惯、读书兴趣、读书价值的认知将持续人的一生。

针对初高中学生,他讲述北大教授温儒敏关于中、高考改革,对阅读重视的现实情况,和自己用一个学期讲解《毕淑敏散文精选》的教学经历,传达了利用优秀作品对学生写作水平提高的理念。

面对广大书友,他讲述了自己在今年疫情期间所读的书,和这些书对自己的影响。

讲座结束后,与会听众表示,这次讲座听到了满满的干货,在共同战“疫”的时候,还可以听书友分享读书心得,受益不浅。