浅谈高中历史材料分析题的答题技巧

纵观高考文科综合试卷,不难发现,材料分析题已经占据着重要地位。但结合高二学生的几次考试,实际作答情况却并不如意。随着历史材料题呈现的形式和角度的不断变化,历史材料题越来越像一个禁锢学生思维的“魔咒”——直接影响着学生得分的高低。“工欲善其事,必先利其器”,要正确解读历史材料,必须有正确的思路和方法。

一、材料分析题答题技巧

1、认真审“设问”

先看材料中的设问,可以减轻阅读的难度,提高解答的针对性。首先,要审设问中的提示语。在设问中一般有“根据材料”回答,当看到这些提示的时候,我们必须要牢牢抓住材料,不能脱离材料。如果要你“归纳、概况”,则应根据分值对材料进行高度的浓缩。另外我们要注意题目是否要求“结合所学知识”,回答问题,如果需要,那么答题时要回归书本,扩展思维,补充认识。还要注意题目是否要求“引用原文”,如果不需要,那我们就要用白话文表达意思就可以了。其次,要审设问后的附加值。不管是平时的试卷中还是高考卷中,每一设问所附的分值其实在某种程度上暗示了判分的方向。一般来说6、4、3、2 分的分别可答为 3、2、3(或1)、2(或1)个要点,而分值为 1 分的要点则肯定是 1 个。

2. 认真读“材料”

首先,要特别注意材料出处和“省略号两边”的信息。材料的出处多注在材料的末尾处。材料的出处和其他省略的信息,往往能提供材料的时间、国别、作者及其身份等信息 , 这些都能给考生某种暗示和引导,而省略号删去的是与答题无关的内容,省略号两边保留的内容必定是重要的,肯定隐含着重要信息。

其次,要审清材料的“有效信息”。材料中的有效信息是答题的关键,这些信息往往以一些关键词的形式出现,如“时间”“阶级本质”等。所以,我们在阅读时要注意圈出时间等关键词,并联系所学知识理解材料,分析材料。人都是主观性的,不同的人总是站在自己的立场上看问题,因而把握材料中人物的阶级属性,有利于考生通过材料的文字表象分析出真实含义。

再次,理清历史材料之间的联系,划分出层次。一则历史材料通常并不只是单纯反映一个层面的内涵,往往会反映多层含义。因此,解读历史材料时,需要理清历史材料所蕴含信息之间的联系,从而划分层次。

最后,寻找历史材料与教材知识的关联。高考试题运用历史材料提供“新材料、新情景、新问题”,即使如此,材料内容也会与教材有着不可分割的联系。这里说的联系,一是指试题材料与教材表述不同但以教材内容为背景;二是指题目的解答需要通过教材内容来确定解题的方向;三是材料所创设的新情境与教材的相关历史结论有一定的关联。把材料中的重点信息与教材的史实、结论相对照,确认材料信息与课文内容的关联点,再对课本知识进行迁移,结合材料信息,通过归纳、推断形成历史结论。只有通过分析材料,迁移教材相关结论,并进行分析归纳,才能得出正确的历史认识,实现正确解读历史材料的目的。

3. 认真“勾要点、组答案”

首先,要细心。学生在答第一问时一定要细心,力求全面准确,因它可能牵扯到下面的几问。其次,要克服思维定势。许多考生总是从自己的角度或固定的模式去考虑问题,但是这往往影响了我们答题的效果。再次,要实事求是,切忌感情用事。最后,答题要言简意赅。答题时要言简意赅,条理清晰,书写工整。不要写成长篇大论,材料解析题对回答的要求是贵精不贵多,如果有字数要求更要慎重处理,想好再下笔。

二、材料解答题案例分析

材料一:(民国初期)是中国民族工业的黄金时期。一直处于不发达状态的中国资本主义是在辛亥革命之后才得到蓬勃发展的。

——(法)白吉尔:《中国资产阶级的黄金时代(1911——1937)》

材料二:当美、英和其他工业国家失去一切秩序感和平衡感,忙于采取各种补救办法和应急措施以应付危机时,中国在 1929 年后仍然能一如既往地坚持下去。

——(美)费正清编:《剑桥中华民国史》下卷

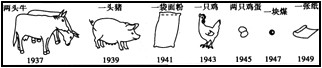

材料三:

图 1 100 元法币购买力图示

——(美)伊佩霞《剑桥插图中国史》

请回答:

(1)结合材料一和所学知识,概括民国初期民族工业的发展的状况。(8 分)

(2) 结 合 材 料 二 和 所 学 知 识, 概 括 1927——1937 年中国民族工业发展态势,并分析 1929—1933 年资本主义世界经济危机对中国民族工业的影响。(9 分)

(3)1945——1949 年中国民族工业发展处于怎样的境地?参考材料三并结合所学知识,从国民政府政策措施的角度,简述导致民族工业处于这一境地的原因。(9 分)

试题分析:本题应用两则文字材料和一张图示创设问题情境,主要考查获取和解读信息、调动和运用所学、描述和阐述历史事物的特征、应用归纳的方法论证历史问题的能力。

首先,明确答案来源。本材料分析题都有一个共同特点就是结合材料和所学知识来回答问题,这样在答题的时候,我们就能明确答题的来源。这类题目拓宽了答题的范围,它不仅考查学生对基础知识的掌握,还考查了学生的分析应用能力,所以,此问题比较难。

其次,领会问题要求。本材料要求“概括”、“概括”、“简述”此问题,这就要求考生要用自己的语言来组织回答。

再次,注意限制条件。在第三小题中,题目是这样要求的“从国民政府措施的角度”这一限定,我们就要从政府的行为角度去考虑问题,而不是从整个世界范围去考虑影响我国民族工业发展的原因。

最后,看清分数暗示。问题后标明的分数,一般地就决定了问题的详略,这个考生也要注意。